Le projet

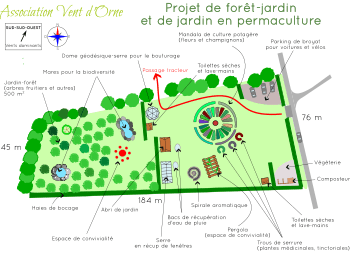

L’association se propose de transformer une prairie normande (+ de 1 hectare) en jardin-forêt et jardin potager sur les principes de la permaculture. Elle veut promouvoir l’entraide et la solidarité, réunir et transmettre des compétences, diffuser et enseigner des techniques, valoriser le Do It Yourself, le recyclage et le « zéro déchet ».

L’association se veut un lieu de rencontres, de partage et d’échanges ouvert à tous auquel chacun peut contribuer.

Le lieu

La prairie se trouve sur la commune de Carrouges 🔗 en Basse-Normandie. Elle est en partie bordée d’arbres et de ronciers et servait de pâture à des chevaux. Elle n’a pas été utilisée depuis plusieurs années. En pente, sa déclivité est de 1 à 4 % d’est en ouest.

(cliquez sur le plan pour l’agrandir)

Son environnement

Carrouges, dans l’Orne, est au cœur du parc naturel régional de Normandie-Maine 🔗, entre les forêts d’Écouves et d’Andaine. C’est là que se trouve la prairie, en plein Bocage, entre le pays d’Houlme et la campagne d’Alençon. Dans un écrin de verdure chargé d’Histoire.

Carrouges est à 320 m d’altitude, sur le versant nord du Signal d’Écouves – le deuxième plus haut sommet de Normandie (413 m). Jusqu’à présent, ses températures sont très rarement inférieures à - 5 °C et supérieures à 30 °C. Leur moyenne annuelle est de 10 °C. La pluviométrie est élevée. Les vents dominants viennent de l’ouest, sud-ouest.

Sa terre agricole offre de bonnes potentialités. Le brunisol (ou sol brun) qui la compose est marqué par une forte porosité et contient du fer (couleur assez rouge) et de l’argile. Son pH est plutôt acide. Sa roche mère est en granit (nous sommes sur les contreforts du massif armoricain, c’est donc assez logique).

Aménagements prévus

- Construction du lieu de vie de l’association, cabane en bois ou terre paille (à définir), pour stocker le matériel et s’abriter. Ce lieu de vie permettra de se réunir lors des divers ateliers et événements organisés sur le site.

- Réimplantation de haies de bocage pour favoriser la biodiversité, limiter l’érosion des sols, rallonger le cycle de l’eau, stocker du CO2, préserver un patrimoine régional, créer une production végétale, etc.

- Création d’une forêt-jardin selon les principes de l’agroforesterie.

- La forêt-jardin permet de produire des fruits, légumes et aromatiques en s’inspirant de la forêt naturelle. Cette culture en association exige beaucoup de réflexion à la conception et de travail au démarrage. L’écosystème créé est non seulement très productif, écologique et résilient, mais il est aussi économe en énergie et entretien sur le long terme.

- En pratique, il s’agit de planter une centaine d’arbres et arbustes, en plus d’autres plantes pérennes et utiles (comestibles, médicinales et tinctoriales), qui favorisent la biodiversité tout en éloignant les ravageurs.

- Implantation d’un mandala (⌀ 30 m, soit environ 1500 m2 de surface cultivée) pour une culture potagère sur butte en lasagnes. Le mandala associera fruits, légumes, aromatiques, fleurs, champignons – que ce soient des plantes annuelles ou vivaces.

- Création d’une spirale aromatique. Cette technique permaculturelle permet de créer des micro-climats et de cultiver beaucoup de plantes différentes sur une petite suface.

- Création de buttes en trou de serrure pour les plantes médicinales et tinctoriales. Elles illustreront une autre technique de permaculture.

- Création de deux espaces de stockage : le premier, nommé végéterie, pour stocker les déchets verts à composter dans des composteurs ; le second, pour les matériaux nécessaires aux différents projets (pierres, etc.).

- Création d’une ou deux mares pour favoriser la biodiversité. Elles serviront de réserve éventuelle pour les arrosages des cultures. Des plantes aquatiques sont au programme.

- Construction d’une serre, en matériaux de réemploi pour produire plus tôt et plus tard dans la saison et se prémunir des aléas, tels les excès de pluie redoutés par certaines cultures.

- Construction d’un dome géodésique pour les semis et d’éventuelles cultures exotiques (telles le bananier).

- Création de récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage.

- Création d’une signalétique pour se retrouver, à visée pédagogique.

Nom scientifique des plantes

La plupart des plantes ne sont pas connues du non botaniste. Elles n’ont donc pas toutes de nom courant puisque les botanistes utilisent le latin, langue savante internationale, depuis l’Antiquité.

Encore que certaines aient plusieurs noms latins, ou vernaculaires (régionaux, populaires…) – parfois très pittoresques.

Histoire et principes

Nommer, classer et décrire sont au fondement de toute science. Vu le nombre de plantes, on imagine le problème de leur désignation depuis les quelque 550 inventoriées par le philosophe grec Théophraste 🔗, père de la botanique. Sans compter le vif intérêt (notamment médical) qu’elles suscitent depuis l’Antiquité rien qu’en Occident.

Le naturaliste français Jean Bauhin 🔗 (1541-1612) recense plus de 5 000 plantes dans son Historia plantarum universalis (1650) illustrée. C’est surtout le premier à penser à une nomenclature composée du genre et de l’espèce en sciences naturelles. Il faut attendre le botaniste français Joseph Pitton de Tournefort 🔗 (1656-1708) pour en populariser l’idée.

En 1753, le naturaliste et médecin suédois Carl von Linné 🔗, dans son Species plantarum, met au point la nomenclature binomiale (à deux noms latins combinés), simple et efficace :

- Un nom de GENRE en italique, toujours avec une majuscule initiale. C’est le nom générique de la plante.

- Un nom d’ESPÈCE (ou épithète), souvent basé sur une des caractéristiques de la plante, en italique, toujours en minuscule (même quand il s’agit d’un nom de lieu ou de personne). C’est son nom spécifique.

D’autres indications peuvent s’y ajouter. Une des plus fréquentes – quoique facultative – est la « citation d’auteurs » (en romain). C’est le nom du premier botaniste à avoir utilisé le binôme latin dans une publication. En hommage, seul le nom de Linné ne porte que son initiale (L.).

Notez que les noms d’origine étrangère sont latinisés (baobab vient de l’arabe ; amélanchier, du français ; ginkgo, du japonais ; cacao, du nahualt ; pacanier, de l’algonquin). Et que, pour compliquer les choses, certains noms scientifiques des plantes (latins donc) changent en fonction des connaissances acquises sur elles.

Le Code International de Nomencalture botanique, créé au xxe siècle, s’appuie toujours sur la nomenclature linnéenne.

Illustration botanique

La gravure sur bois a révolutionné la botanique avec l’illustration, en permettant une meilleure identification des plantes. Le botaniste allemand Leonhart Fuchs 🔗 fit date avec son grand herbier pharmaceutique (De Historia stirpium commentarii insignes, 1542) illustré d’après nature. Il faut toutefois attendre la fin du xviii siècle pour voir l’essor de l’illustration botanique avec des artistes tels le Belge Pierre-Joseph Redouté 🔗 ou le botaniste français Pierre Jean François Turpin 🔗.

Bibliographie

Joël Reynaud, « Nomenclature botanique », dans Journal de botanique de la Société botanique de France, n° 70, 2015. [http://botanique.univ-lyon1.fr/]

Marc S.M. Sosef, Jérôme Degreef, Henry Engledow & Pierre Meerts, Classification botanique et nomenclature : une introduction, Jardin botanique de Meise, 2020. [en ligne]

Rappelez-vous que les papillons ont commencé leur vie dans la peau d’une… chenille.