Le jardin-forêt

C’est un jardin créé selon le modèle de la forêt naturelle. Ses trois caractères essentiels sont :

- D’être composé d’espèces utiles à l’humain, notamment comestibles.

- De privilégier les plantes pérennes (vivaces).

- D’associer (savamment) les plantes ligneuses aux herbacées.

C’est quoi des plantes ligneuses ?

Ce sont des plantes à tige rigide et brune (écorce) qui comprennent :

- Les arbres. On les divise en : conifères (ou résineux) dont le fruit est un cône et le feuillage persistant a la forme d’écailles ou d’aiguilles ; feuillus aux fruits variés et aux feuilles larges et plates (persistantes ou caduques).

- Les arbustes. Ils se distinguent des arbres par leur taille et leur duréee de vie plus brève (en général).

- Les arbrisseaux. Souvent buissonnants. Le thym (etc.) en fait partie.

Les lianes (ou plantes grimpantes) peuvent être ligneuses ou herbacées.

C’est quoi des plantes herbacées ?

Ce sont des plantes à tige molle, mince et verte. Elles peuvent être :

- Annuelles. Elles n'ont qu'une seule période végétative (un cycle de vie) de quelques mois. Elles subsistent seulement sous forme de graines à la saison froide (ou chaude).

- Bisannuelles (bien moins nombreuses que les deux autres). Elles ont deux périodes végétatives, coupées par une période de dormance (hiver). Souvent, leur tige reste courte et leurs feuilles sont au ras du sol. La seconde année, leur tige croît et monte en graine. Elles produisent alors fleurs, fruits et graines avant de mourir. Exemples : persil et myosotis, rose trémière et pensée.

- Vivaces (ou pérennes). Elles vivent plusieurs années. Elles ont développé une stratégie biologique qui fait que leurs bourgeons résistent à l’hiver. Notez que tous les arbres entrent dans cette catégorie.

Le jardin-forêt, aussi appelé « forêt-jardin », ou « forêt comestible », s’appuie sur l’agroforesterie et la permaculture. Inspiré de la forêt, il se veut naturellement résilient. Il vise l’autosuffisance alimentaire (entre autres choses) et favorise la biodiversité. Bref, c’est un vrai « jardin extraordinaire ».

Sa pratique était courante dans les pays tropicaux bien avant d’être expérimentée dans les pays au climat tempéré (industrialisés).

C’est quoi l’agroforesterie ?

C’est un mode d’exploitation de terres agricoles qui associe arbres, cultures et élevage. Le terme est récent, mais sa pratique est pluri-millénaire.

L’agroforesterie peut prendre des formes très variées. Notez que la Normandie la pratique par tradition avec son bocage et ses prairies plantées de pommiers (pré-verger).

Avantages

Comme toutes les techniques agricoles évoquées, ses avantages sont nombreux. Les arbres poussent mieux et les cultures bénéficient de leurs nutriments, de leur apport en carbone et de leur ombrage. De plus, des associations judicieuses assurent une meilleure protection contre les ravageurs et augmentent les rendements. Les arbres protègent du vent et de l’érosion des sols. Ils permettent aussi une meilleure perméabilité (pluie). Enfin, l’agroforesterie favorise la biodiversité… en plus de rendre sa beauté à nos campagnes.

Le mot vient de l’anglais agroforestry, dont la première occurrence connue date de 1977 (📙 John Bene, H.W. Beale and Andree Cote, Trees, Food and People: Land management in the Tropics, International Development Research Centre, Ottawa).

En France, on parlait de complantage ou complantation.

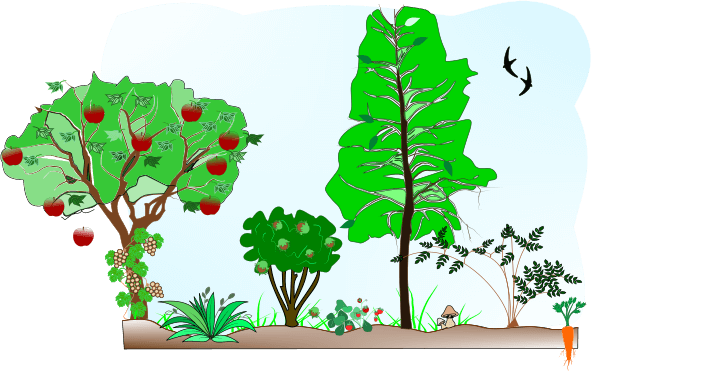

Les 7 strates végétales

La forêt est organisée en niveaux étagés. Cette observation est à la base du jardin-forêt conçu par l’Anglais Robert Hart 🔗 dans les années 1960. Le jardin-forêt en comporte jusqu’à 7 :

- arbres,

- arbustes,

- arbrisseaux,

- lianes,

- herbacées,

- « couvre-sols »,

- racines.

La conception d’un jardin-forêt exige d’être mûrement réfléchie et son développement prend du temps. Mais ses avantages sont multiples.

Avantages

- L’espacement entre les arbres leur permet une meilleure croissance et les interactions entre les plantes sont maximisées (résistance à la sécheresse, stockage du carbone, etc.).

- La majeure partie du sol n’est pas cultivée. En revanche, sa surface est recouverte de biomasse végétale – ce qui augmente la résilience des plantes.

- Ses lisières, à la luminosité plus forte, ont une plus grande richesse en biodiversité et un meilleur rendement – comme tous les écotones.

- La fertilité est en grande partie assurée par les plantes elles-mêmes. En bref, le jardin-forêt demande moins, voire peu d’énergie et d’entretien une fois son écosystème implanté (c’est même ce qui a motivé Robert Hart…).

- La famille des Fabacées (anciennement légumineuses) capte l’azote présent dans l’air et la rend disponible pour les autres.

- Cerise sur le gâteau, le jardin-forêt embellit les paysages.

À lire

L’Anglais Martin Crawford 🔗 a relayé Robert Hart dans les années 1990 (📙 La forêt-jardin : Créer une forêt comestible en permaculture pour retrouver autonomie et abondance, 2017 pour la traduction française).

Notre projet de jardin-forêt

Notre projet est de planter une centaine d’arbres en association avec des arbustes et plantes vivaces et comestibles, ou vectrices de biodiversité et protégeant des ravageurs. La liste qui suit n’est qu’indicative (voir une petite explication du nom latin des plantes) et se chevauche avec celle des haies de bocage.

Pourquoi planter des arbres ?

Parce qu’ils sont une aide précieuse contre le réchauffement climatique dont personne aujourd’hui ne peut plus nier sérieusement la réalité. Parce que leurs bienfaits sont inappréciables :

- Ils purifient l’air. En grandissant, les arbres capturent le CO2 dans l’air, le stockent et libèrent de l’oxygène (O2). Ils stockent aussi certains polluants dans leur partie ligneuse.

- Ils contribuent à la création d’un micro-climat. Les arbres créent de l’ombre, libèrent de l’humidité autour d’eux et servent de brise-vent. Ainsi fait-il plus frais dans une forêt en été.

- Ils forment une barrière efficace. Une haie arborée permet de délimiter un espace, d’atténuer une nuisance sonore (abord d’une route), ou de servir de brise vue d’un vis-à-vis gênant.

- Ce sont des réservoirs de vie. Ils abritent et nourrissent une grande biodiversité (insectes, oiseaux, petits mammifères, champignons…).

- Ils fertilisent le sol. Les feuilles et le bois mort tombés à terre enrichissent le sol en se décomposant. Les arbres sont ainsi de grands producteurs d’humus.

- Ils contribuent à protéger les sols de l’érosion en maintenant un sol couvert et grâce à leur système racinaire. Les arbres évitent aussi que la matière organique ne soit emportée par le vent.

- Ils participent à la bonne gestion et à la purification de l’eau. Les bactéries (qui vivent au niveau) de leur système racinaire participent à la phytoépuration. De plus, leurs racines profondes fractionnent le sol, voire la roche-mère, et aident les eaux de pluie à pénétrer profondément sous terre. Les arbres limitent ainsi les inondations et permettent aux nappes phréatiques de se recharger tout en atténuant la « lixiviation ».

- Ce sont des réservoirs de médicaments. Les forêts sont d’incroyables source de principes actifs utiles à la pharmacopée (et à la cosmétique).

- Ce sont des sources d’énergie et de matériaux. Les arbres servent de bois de chauffage ou de bois d’œuvre (clôtures, meubles, charpente, voire habitat). Leurs fibres servent aussi à fabriquer des cordages ou du papier.

- Ce sont des source de nourriture. Les fruits, feuilles, graines ou la sève de bien des arbres sont comestibles. Ils peuvent même s’avérer très nutritifs (tels la farine de châtaigne ou le sirop d’érable).

- L’esthétique La perspective de vivre dans un bel endroit me semble indispensable. Les arbres contribuent à la beauté des paysages.

- Ils sont un lien entre le passé et le futur. Certains étaient là avant notre naissance et seront là après notre mort. Certains sont des présents de nos aïeux et contribuent à nourrir plusieurs générations, tels les poiriers qui produisent des fruits pendant une centaine d’années.

Si tous ces arguments ne vous ont pas donné envie de planter des arbres, comment vous en convaincre ?

(Merci à Capucine de m’avoir offert le livre La forêt comestible de Damien Dekarz qui m’a donné ces pistes de réflexion.)

Strate 1 : les arbres

- Araucaria (Araucaria araucana), aussi appelé Désespoir des singes (monkey-puzzle tree en anglais), famille des Araucariacées. Son nom lui vient de l’Araucanie, une région du Chili. Conifère aux feuilles en aiguilles ou en écailles triangulaires qui lui donnent son aspect si particulier. Adapté aux incendies. Un des plus anciens arbres de la planète.

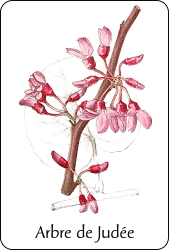

- Arbre de Judée (Cercis siliquastrum), famille des Fabacées. Arbre rustique qui peut atteindre 10 m. Sa gousse est le régal des mésanges (bleues, charbonnières, etc).

- Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra, syn. Quercus borealis), famille des Fagacées. Arbre (20 à 30 m) à croissance rapide. Considéré envahissant en Europe.

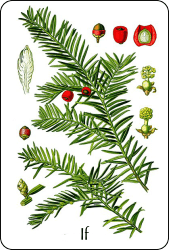

- If commun (Taxus baccata), aussi appelé If à baies, famille des Taxacées. Conifère non résineux (jusqu’à 25 m). Toxique, sinon mortel pour les humains autant que pour les chevaux et le bétail. En revanche, sa baie, l’arille, est le régal des oiseaux. Son bois dur et flexible était prisé pour fabriquer les arcs – notamment vikings.

- Pacanier (Carya illinoinensis), aussi appelé Noyer de pécan, famille des Juglandacées. Arbre (20 à 25 m) rustique originaire d’Amérique du Nord. Son fruit, la pacane (mot algonquin), est une drupe dont le noyau est un fruit sec. A besoin d’un été chaud et d’un automne doux pour fructifier.

- Robinier (Robinia pseudo-acacia), aussi appelé Faux-acacia, Acacia blanc, ou Carouge, famille des Fabacées. Arbre (jusqu’à 25 m) originaire d’Amérique du Nord. Son nom est un hommage du naturaliste suédois Carl von Linné 🔗 au botaniste français Jean Robin 🔗, qui l’introduisit en France en 1601. Tous les sols lui conviennent. Ses racines sont traçantes. Son écorce en tisane produit un suc sucré semblable à la réglisse. Ses fleurs en beignet sont un délice. Bois imputrescible utilisé pour les piquets de clôture (et les navires autrefois) et de chauffage.

- Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), famille des Tiliacées ou des Malvacées. Arbre (30 à 40 m). Ses fleurs sont utilisées en tisane et le miel de tilleul est aprécié. Ses jeunes feuilles sont comestibles. Son bois léger sert pour la sculpture.

State 2 : arbustes

- Albizia, aussi appelé Arbre de Constantinople ou Arbre de soie, famille des Mimosoidées. Genre qui comprend 150 espèces. Arbuste tropical à croissance rapide fixateur d’azote. Les variétés Cyrano et Roxane résistent le mieux au gel. Il doit son nom à Filippo del Albizzi qui l’a introduit en Europe au xviiie siècle.

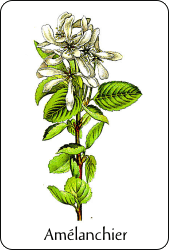

- Amélanchier (Amelanchier ovalis), surnommé l’Arbre aux oiseaux, est un arbrisseau ou arbuste de 3 à 5 m de haut. Ses fruits, les amélanches, sont comestibles. On les appelle « poires sauvages » au Canada.

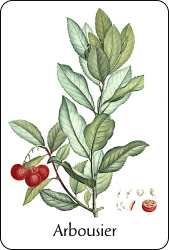

- Arbousier (Arbutus unedo), aussi appelé Arbre à fraises (Strawberry tree en anglais), famille des Ericaceae. Arbuste ou petit arbre du pourtour méditerranéen. Son fruit, l’arbouse, n’a pas de rapport avec la fraise.

- Argousier (Hippophae rhamnoides), aussi appelé Faux Nerprun, Saule épineux, Bourdaine marine, Oilivier ou Ananas de Sibérie, famille des Éléagnacées. Arbrisseau épineux de 1 à 5 m. Ses fruits, à usage alimentaire et médicinal, sont (très) riches en vitamine C.

- Asiminier trilobé (Asimina triloba), famille des Annonacées. Arbre (10 à 14 m) originaire d’Amérique du Nord (paw paw tree en anglais) à croissance lente. Manguier très rustique. Sa baie savoureuse, l’asimine, est comestible (fraîche ou dans les yaourts, sorbets ou pâtisseries). Connu en Europe depuis le xviiie siècle, il n’y dépasse pas la taille d’un arbuste. En France, il est avant tout ornemental.

- Caracagnier de Sibérie (Caragana arborescens) aussi appelé Pois de Sibérie ou Acacia jaune, famille des Fabacées. Arbuste épineux mellifère (4 à 5 m) très (très) rustique. Il pousse naturellement en lisière de forêt Sa croissance est modérée, mais il se multiplie facilement par semis. Ses racines aident à lutter contre l’érosion. Ses gousses cuites sont comestibles (riches en protéines). Ses fleurs odorantes parfument les salades.

- Caroubier (Ceratonia siliqua), aussi appelé Pain de saint Jean-Baptiste, Figuier d’Égypte, Fève de Pythagore, famille des Fabacées. Arbre fruitier mellifère (automne) de 5 à 7 m. Ses gousses, les caroubes, sont riches en calcium, phosphore, magnésium, silice, fer et pectine. Ses graines servaient d’unité de mesure dans l’antiquité (de caroube vient carat). Ne supporte pas les températures inférieures à — 5 °C.

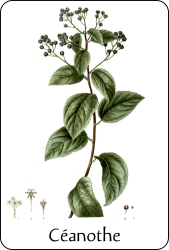

- Céanothe (Ceanothus arboreus), aussi appelé Gloire des Plantières ou Lilas de Californie, famille des Rhamnacées. Arbuste (3 à 4 m) fixateur d’azote facile à cultiver. Comprend une cinquantaine d’espèces à feuillage persistant ou caduc (plus rustique).

- Citronnier yuzu (Citrus ichangensis), aussi appelé Citronnier du Japon. Arbuste épineux très rustique à feuillage persistant. Il croît et fructifie lentement. Originaire de Chine, son fruit est typique de la cuisine japonaise et est utilisé en cosmétique.

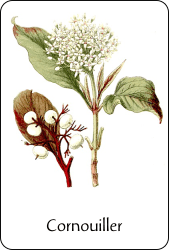

- Cornouiller blanc (Cornus alba), aussi appelé Cornouiller de Tartarie, famille des Cornacées. Grand buisson ou arbuste. Il est connu sous le nom anglais de dogwood « bois du chien ».

- Cytise (Cytisus laburnum), aussi appelée Pois de Congo ou de Pigeon et Ambrevade, famille des Fabacées. Arbuste mellifère et rustique, ornemental mais toxique. Arbrisseau toujours vert.

- Elaeagnus ou Chalef, famille des Eléagnacées. Arbuste ou arbrisseau fixateur d’azote, à la drupe comestible. Le genre comporte une soixantaine d’espèces.

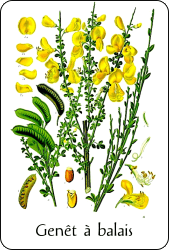

- Genêt à balais (Cytisus scoparius). Arbuste (1 à 3 m) fixateur d’azote, très (très) rustique et mellifère. Il est invasif, sauf si des moutons sont dans le coin, et magique, ami des sorcières (on en fait des balais !). Ses gousses sont toxiques à l’humain, mais ses fleurs ont des propriétés médicinales.

- Goumi du Japon (Elaeagnus multiflora), appelé natsugumi en japonais, famille des Elaeagnacées. Arbuste (2 à 3 m) très rustique fixateur d’azote. On fait du vin, du sirop et de la gelée de ses fruits.

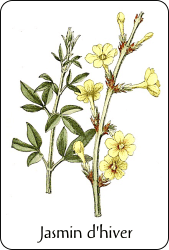

- Jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum) aussi appelé Jasmin à fleurs nues, famille des Oléacées. Arbuste originaire de Chine. Il est cultivé comme plante d'ornement pour sa floraison hivernale.

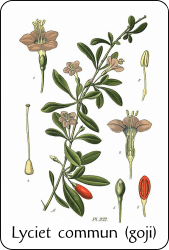

- Lyciet commun (Lycium barbarum), aussi appelé Lyciet de Barbarie, famille des Solanacées (telles la tomate). Arbuste qui produit les baies de goji, riches en vitamine, minéraux et antioxydants. Connu dans l’Antiquité en Europe, il a été oublié jusqu’à ce que la Chine commercialise les baies de goji en 1990.

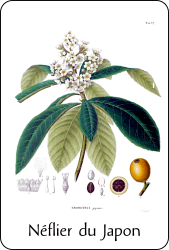

- Néflier du Japon (Eriobotrya japonica), aussi appelé Bibacier, famille des Rosacées. Arbre ou arbuste (1 à 12 m), très utilisé pour les haies infranchissables. Ses baies et ses fleurs font des tisanes.

- Les Pommiers (Malus domestica), famille des Rosacées. Il en existe (environ) 20 000 variétés ! Leur ancêtre à tous est une espèce asiatique, acclimatée en Europe depuis la haute Antiquité (au moins). Notez que la pomme dans laquelle Ève mordit venait d’un pommier Paradis, pommier nain (Malus pumila) toujours utilisé en porte-greffes. Le Vent d’Orne penche plutôt vers la Reine des reinettes, la Grise du Canada, la Cox Orange, la Calville rouge côtelée et la Belle de Boscoop acidulée. Il privilégie les variétés rustiques, anciennes ET locales.

- Les Poiriers (Pyrus communis), famille des Rosacées. Les poiriers peuvent atteindre 15 m (hauteur déraisonnable pour cueillir leurs fruits) et vivre 200 ans. En général, ils sont donc greffés sur des cognassiers pour éviter cette taille. Leurs fleurs mellifères attirent les abeilles sauvages. Le Vent d’Orne penche vers la Poire (de) Curé, la Conférence (une poire à couteau) et la Bon-Chrétien Williams. Là encore, il privilégie les variétés rustiques, anciennes ET locales.

- Poivre sanshō (Zanthoxylum piperitum), souvent improprement appelé Poivre du Sichuan, famille des Rutacées. Arbuste buissonnant (jusqu’à 4 m), épineux et très rustique. Le former sur tiges pour récolter ses baies est avisé… Celles-ci peuvent se consommer comme du poivre – quoique la plante ne fasse pas partie de la famille du poivre, mais des agrumes.

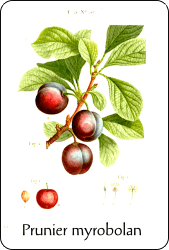

- Prunier myrobolan (Prunus cerasifera), aussi appelé Myrobolan ou Prunier-cerise, famille des Rosacées. Arbuste ou arbre (5 à 15 m).

Les Abricotiers, Cerisiers, Pêchers ET Pruniers ne sont pas oubliés.

State 3 : arbrisseaux

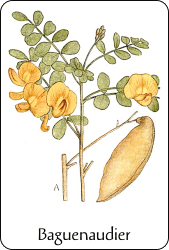

- Baguenaudier (Colutea arborescens), aussi appelé arbre à vessies, famille des Fabacées. Arbrisseau (0,5 à 1 m) très ramifié. Ses gousses gonflées et translucides, les baguenaudes, faisaient la joie des enfants qui s’amusaient à les éclater en se « baguenaudant ».

- Myrtille (Vaccinium myrtillus), aussi appelée Gueule noire, Brimbelle famille des Éricées. Arbrisseau (20 à 60 cm). Son nom désigne à la fois la plante et son fruit. La myrtille se déguste fraîche ou dans diverses recettes (confitures et pâtisseries – dont le muffin…).

Les Cassis, Framboisiers, Groseillers, Groseillers à maquereau (etc.) y auront leur place.

State 4 : lianes

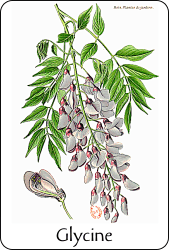

- Glycine (Wisteria sinensis), famille des Fabacées. Plante grimpante ligneuse ornementale originaire de Chine, dont il existe 7 à 9 espèces. Son nom générique est un hommage au médecin américain Caspar Wistar (1761-1818), quaker et membre de la Société pour l’abolition de l’esclavage de Pensylvannie. La glycine est toxique. En Chine, elle a joué un rôle (petit et bref) dans la fabrication du papier.

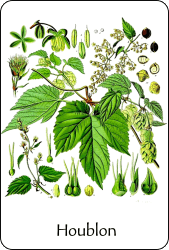

- Houblon ou houblon grimpant (Humulus lupulus), famille des Cannabacées. Plante herbacée grimpante (liane), ligneuse et vivace. Il sert à la bière.

- Kiwi (Actinidia), aussi appelé Actinidier, Groseille de Chine ou Souris végétale, famille des Actinidiacées. Liane originaire de Chine. Il n’ est connu ailleurs que depuis la mi-xixe siècle (au mieux) et connu son son nom de kiwi que depuis la mi-xixe (au mieux). Son fruit est très riche en vitamine C.

- Les Vignes domestiques (Vitis), famille des Vitacées. Plante grimpante ligneuse et sarmenteuse comptée parmi les lianes. La vigne sauvage peut atteindre 30 m. L’espèce cultivée est la Vitis vinifera. Notez que la vigne-vierge fait aussi partie des Vitacées. Le chasselas de Thomery, ou chasselas doré de Fontainebleau est cultivé en espalier. La vigne fraise (Fragola nera), aussi appelée vigne Isabella ou vigne Odessa, est une plante hybride de la vigne-framboisier (Vitis labrusca), aussi appelée vigne des chats, et de la vigne domestique (Vitis vinifera). C’est un arbuste sarmenteux et grimpant. Ses raisins ont la saveur de fraises des bois. La vigne Boscoop Glory (raisin noir) pousse bien sur un mur exposé su sud ou sur une pergola.

State 5 : herbacées

Silphie (Silphium perfoliatum), aussi appelé Silphe perfolié, famille des Astéracées. Herbacée vivace (jusqu’à 3 m). Originaire d’Amérique du Nord, elle a été introduite en Europe au xviiie siècle. Bénéfique pour la biodiversité et la qualité des sols, elle produit de la biomasse. Résiste au gel, à l’eau et à la sécheresse. [voir le site La silphie : une plante clé pour la syntropie 🔗]

Plantes aromatiques ou médicinales : Ail des ours, Basilic, Bleuet des champs, Camomille (romaine et allemande), Cerfeuil, Ciboulette, Coriandre, Herbe à curry, Lavande(s), Laurier, Mauve, Mélisse, Menthe, Millepertuis, Monarde, Origan, Persil, Physalis, Raifort, Reine-des-Prés, Romarin, Sauge, Sauge de Buenos Aires, Thym, Valériane, Verveine.

Plantes tinctoriales : Bleuet des moissons, Bourrache, Bruyère commune, Camomille des teinturiers, Carthame des teinturiers Cosmos sulfureux, Crocus, Dalhia, Daphné garou , Garance des teinturiers ou Garance voyageuse, Gaude, Genêt des teinturiers, Pastel des teinturiers, Rose trémière, Réséda des teinturiers, Symphorine.

Légumes perpétuels : Chou Daubenton, Chou kale, Artichaut, Poireau permétuel…

State 6 : couvre-sols

Les champignons (règne Fungi) se joignent aux plantes herbacées (règne Plantae).

Légumes perpétuels : Oseille, Fraisier…

State 7 : racines

Légumes perpétuels : Ail rocambol, Oignon rocambol, Topinambour…